Защищая заповедную природу России

Фред Стриби (Fred Strebeigh)

<www.Strebeigh.com>

Фотографии Игоря Шпиленка (Igor Shpilenok)

<www.Shpilenok.ru>

(Дополнительные фотографии - Игорь Подгородный, Фред Стриби; ряд фотографий любезно предоставлены Правительством РФ)

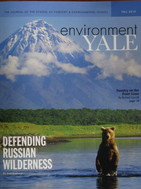

[Первоначальная версия этой статьи более короткая, опубликована в EnvironmentYale,Осень 2010, страницы 2-9; 28, доступна в интернете по адресу <http://environment.yale.edu/magazine/fall2010/defending-russian-wilderness/>. Данная публикация онлайн содержит дополнительные сведения. Фотографии © Игорь Шпиленок].

Английская версия (English version)

Фотография на обложке Игоря Шпиленка

27 мая 2010 года, во время правительственного совещания на высшем уровне, президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, взглянув направо, сказал: “Давайте послушаем экологов”. Он посмотрел на Игоря Честина, главу российского офиса WWF (Всемирный Фонд Дикой Природы), который был в числе приглашенных на заседание президиума Государственного совета. Предыдущее заседание президиума по вопросам охраны окружающей среды было созвано в 2003 году бывшим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. То совещание, не принесшее практически никаких результатов, взволновало российских экологов.

Брянский Лес (Шпиленок)

Если правительство в Москве – преемник неумелого управления природными ресурсами во времена советской власти, благодаря которому обмелело Аральское море в Центральной Азии и был разрушен чернобыльский ядерный реактор в Европе – начнет прислушиваться к соответствующим совещаниям по вопросам охраны окружающей среды, глобальное сообщество извлечет из этого большую выгоду.

Россия управляет восьмой частью обитаемой поверхности земли и контролирует пятую часть всех лесных ресурсов мира, что позволяет сохранить больше углерода, чем все лесные массивы любой другой страны. Россия также является крупнейшим экспортером природного газа, находится на втором месте в мире по экспорту нефти и на третьем месте по выбросу углекислого газа в атмосферу после Китая и США.

Попытки России управлять лесными ресурсами таким образом, чтобы углерод максимально сохранялся, а не выбрасывался в атмосферу в результате пожаров или неграмотной рубки леса, могут значительно снизить мировые выбросы углекислого газа и смягчить соответствующие последствия, связанные с изменением климата.

Россия управляет восьмой частью обитаемой поверхности земли и контролирует пятую часть всех лесных ресурсов мира, что позволяет сохранить больше углерода, чем все лесные массивы любой другой страны. Россия также является крупнейшим экспортером природного газа, находится на втором месте в мире по экспорту нефти и на третьем месте по выбросу углекислого газа в атмосферу после Китая и США.

Попытки России управлять лесными ресурсами таким образом, чтобы углерод максимально сохранялся, а не выбрасывался в атмосферу в результате пожаров или неграмотной рубки леса, могут значительно снизить мировые выбросы углекислого газа и смягчить соответствующие последствия, связанные с изменением климата.

Озеро Байкал. Фото сделана в Баргузинском заповеднике, основанном в 1916 году (Стриби)

Попытки России управлять лесными ресурсами таким образом, чтобы углерод максимально сохранялся, а не выбрасывался в атмосферу в результате пожаров или неграмотной рубки леса, могут значительно снизить мировые выбросы углекислого газа и смягчить соответствующие последствия, связанные с изменением климата. Попытки России перейти на возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра, доступные на большой территории страны, могут снизить ее собственные высокие выбросы. Уменьшение зависимости от экспорта ископаемого топлива способно сократить потребности России в потенциально опасных для окружающей среды разработках нефти и газа на морском континентальном шельфе. Решение России установить контроль над разработкой минеральных месторождений и транспортировкой грузов через всё более незамерзающий океан в северных регионах может защитить Арктику от экологического ущерба. Защита водных ресурсов от загрязнения может сделать Россию источником чистой воды в мире: Россия владеет 9% мировых постоянно пополняемых источников воды в реках и 26% мировых запасов воды в озерах (большая часть из которых сейчас пригодна для питья без фильтрования).

То, что российские лидеры будут прислушиваться к мнению экологов, вступает в противоречие с мировым и российским опытом. Действительно, большинство стран мира не осведомлены об истории и текущем положении вещей в сфере охраны природы и защиты окружающей среды России. Осведомленность мировой общественности об усилиях России в этой области может сравниться по своей неясности, по словам профессора Стефена Келлерта (Йельский университет, факультет Лесного хозяйства и охраны окружающей среды), с «черной дырой».

Похожая точка зрения была опубликована этим летом в New York Times, где в августе 2010 года сообщалось, что экологи, пытающиеся заставить свое правительство прислушаться – в основном через общественные акции – многие годы «подвергались риску быть задержанными полицией, избитыми бандитами в масках, или еще хуже». Усугубил ситуацию премьер-министр Владимир Путин, предупредив этим летом демонстрантов, у которых не будет соответствующего разрешения (не всегда легко выдаваемого) «ожидать получить удары по голове дубинкой». Начиная со времени своего избрания на пост президента страны в 2000 году и расформирования Лесного Департамента с 200-летней историей, Путин часто воспринимается как главный противник экологов. Особо охраняемые природные территории страны были переданы в управление министерства, чья первоначальная деятельность была связана с добычей ресурсов посредством вырубок и эксплуатации месторождений, а не с охраной природы. Завершая символичность, бывший президент Путин назначил строителя автомагистралей новым министром, ответственным за природные ресурсы. В статье в Newsweek за 2008 год сообщалось, что возникает впечатление, что российский «бюрократический аппарат уделяет больше времени на борьбу с экологами, чем на решение экологических проблем».

То, что российские лидеры будут прислушиваться к мнению экологов, вступает в противоречие с мировым и российским опытом. Действительно, большинство стран мира не осведомлены об истории и текущем положении вещей в сфере охраны природы и защиты окружающей среды России. Осведомленность мировой общественности об усилиях России в этой области может сравниться по своей неясности, по словам профессора Стефена Келлерта (Йельский университет, факультет Лесного хозяйства и охраны окружающей среды), с «черной дырой».

Похожая точка зрения была опубликована этим летом в New York Times, где в августе 2010 года сообщалось, что экологи, пытающиеся заставить свое правительство прислушаться – в основном через общественные акции – многие годы «подвергались риску быть задержанными полицией, избитыми бандитами в масках, или еще хуже». Усугубил ситуацию премьер-министр Владимир Путин, предупредив этим летом демонстрантов, у которых не будет соответствующего разрешения (не всегда легко выдаваемого) «ожидать получить удары по голове дубинкой». Начиная со времени своего избрания на пост президента страны в 2000 году и расформирования Лесного Департамента с 200-летней историей, Путин часто воспринимается как главный противник экологов. Особо охраняемые природные территории страны были переданы в управление министерства, чья первоначальная деятельность была связана с добычей ресурсов посредством вырубок и эксплуатации месторождений, а не с охраной природы. Завершая символичность, бывший президент Путин назначил строителя автомагистралей новым министром, ответственным за природные ресурсы. В статье в Newsweek за 2008 год сообщалось, что возникает впечатление, что российский «бюрократический аппарат уделяет больше времени на борьбу с экологами, чем на решение экологических проблем».

«Послушаем экологов»?

Presidium of the State Council (via kremlin.ru)

Когда Честин (WWF) готовился просить российского президента решать экологические проблемы, у него были причины полагать, что поддержки он не получит. Открывая заседание президиума Госсовета (слева, kremlin.ru), президент Медведев отметил, что в идее экологической модернизации бизнес должен видеть экономическую выгоду. Вслед за президентом, министр природных ресурсов заметил, что наличие большой территории давало возможность Советскому Союзу игнорировать экологические проблемы. Губернатор одного из южных регионов страны попросил выделить средства на строительство конференц-центра, якобы для того, чтобы начать проводить там переговоры по вопросам охраны окружающей среды. А представитель российского бизнеса утверждал, что экологические усовершенствования наносят вред национальной конкурентоспособности. Эти аргументы дают представление об опасениях экологов: злополучное наследие Советского Союза с его экологическими ошибками невозможно исправить; недостойные проекты получают «зеленый пиар», а интересы бизнеса превалируют над беспокойством за охрану окружающей среды.

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич», начинает Честин, обращаясь к президенту с характерным для такого совещания приветствием. Честин, выглядя свирепо в своем темном костюме, который сильно отличается от предпочитаемой им полевой одежды натуралиста, затем переходит в атаку: он критикует непродуктивное совещание у Путина в 2003 году, которое происходило в той же самой комнате, за неспособность предотвратить экологические ошибки последнего десятилетия. Медведев, перебивая Честина и ссылаясь на то, что не все выступающие еще высказались, таким образом пытается воспрепятствовать обсуждению прошлых проблем.

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич», начинает Честин, обращаясь к президенту с характерным для такого совещания приветствием. Честин, выглядя свирепо в своем темном костюме, который сильно отличается от предпочитаемой им полевой одежды натуралиста, затем переходит в атаку: он критикует непродуктивное совещание у Путина в 2003 году, которое происходило в той же самой комнате, за неспособность предотвратить экологические ошибки последнего десятилетия. Медведев, перебивая Честина и ссылаясь на то, что не все выступающие еще высказались, таким образом пытается воспрепятствовать обсуждению прошлых проблем.

Молодой волонтер, Окском заповеднике в 2010 году (Подгородный)

Честин продолжает дальше. Он критикует изменения, которые последовали после президентских выборов 2000 года, когда упразднили экологическую экспертизу для большинства общественных работ, таких как строительство горнолыжного курорта в пределах национального парка, и ослабили защиту особо охраняемых природных территорий (в которых инспектора, борющиеся с пожарами и задерживающие браконьеров, получают зарплату всего в $200 в месяц – чуть выше официального прожиточного минимума в России, равного $180). Честин утверждает, что правительство сократило количество лесной охраны более, чем на 80% за последние 10 лет (с 70000 до 12000 согласно отчету), оставив Россию неподготовленной для борьбы с лесными пожарами – что подтвердилось несколькими месяцами позже заседания президиума, летом 2010 г., когда Москва померкла в дыму.

Почти никак не реагируя на эти слова, президент поворачивается к другому природоохранному специалисту, приглашенному на это заседание. Владимир Захаров, член-коpреспондент Российской академии наук и президент независимой организации «Центр экологической политики России», заявил, что «экология сегодня – это экономика» - два в одном. Президент Медведев, комментируя энергичный стиль экологов, сказал: «Должен быть кто-то, кто бьёт в набат».

Почти никак не реагируя на эти слова, президент поворачивается к другому природоохранному специалисту, приглашенному на это заседание. Владимир Захаров, член-коpреспондент Российской академии наук и президент независимой организации «Центр экологической политики России», заявил, что «экология сегодня – это экономика» - два в одном. Президент Медведев, комментируя энергичный стиль экологов, сказал: «Должен быть кто-то, кто бьёт в набат».

Президентское видение «экологии и экономики»

Дмитрий Медведев (kremlin.ru)

Девять дней спустя президент сделал заявление в интернете через видео – способ, который он часто использует для общения с гражданами своей страны. Мягкий свет падал на находящийся за ним лес. Когда он подошел к вопросу, давшему название докладу - «Экология и экономика не противоречат друг другу» - камера стала освещать стол переговоров, где проходило заседание президиума на прошлой неделе, показав крупным планом Честина и Забелина. В этот «экологический момент» в мировой истории, он сообщил, что «любая нормальная экономика должна быть экологичной». Он отметил, что его видео обращения вызвали много экологических призывов со стороны блогеров, и похвалил тех, кто призывал к принятию новых природоохранных законов и развитию экологического просвещения.

Будет ли это видео на фоне мягкого света единственным результатом президентского совещания? Нет. Вскоре после этого Медведев подготовил перечень из 24 природоохранных поручений в Правительство РФ. Этот список включал: разработку механизмов для расчета экономической стоимости ущерба, наносимого окружающей среде; улучшение финансирования обширных российских особо охраняемых природных территорий, таких как национальные парки и заповедники, получающих недостаточную финансовую поддержку; совершенствование законодательства и усиление ответственности за незаконные рубки леса и коррупционные связи между представителями лесопромышленных компаний и должностными лицами; представление предложений, направленных на внедрение платы за загрязнение окружающей среды, инвестируемой в «экологически эффективные и природоохранные технологии». В довершение ко всему, Медведев назначил ответственным за исполнение этих поручений представителя власти, которого многие считают более влиятельным, чем президент – Владимира Путина, в настоящее время являющегося премьер-министром и по слухам готовящегося выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2012 году. Именно он будет «ответственным» за исполнение утвержденных поручений, многие из которых направлены на решение природоохранных проблем, усугубленных во время его президентства с 2000 по 2008 г.

Российские экологи были удивлены. Российский офис WWF объявил, что эти поручения открывают «новую главу в области охраны природы в нашей стране».

Будет ли это видео на фоне мягкого света единственным результатом президентского совещания? Нет. Вскоре после этого Медведев подготовил перечень из 24 природоохранных поручений в Правительство РФ. Этот список включал: разработку механизмов для расчета экономической стоимости ущерба, наносимого окружающей среде; улучшение финансирования обширных российских особо охраняемых природных территорий, таких как национальные парки и заповедники, получающих недостаточную финансовую поддержку; совершенствование законодательства и усиление ответственности за незаконные рубки леса и коррупционные связи между представителями лесопромышленных компаний и должностными лицами; представление предложений, направленных на внедрение платы за загрязнение окружающей среды, инвестируемой в «экологически эффективные и природоохранные технологии». В довершение ко всему, Медведев назначил ответственным за исполнение этих поручений представителя власти, которого многие считают более влиятельным, чем президент – Владимира Путина, в настоящее время являющегося премьер-министром и по слухам готовящегося выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2012 году. Именно он будет «ответственным» за исполнение утвержденных поручений, многие из которых направлены на решение природоохранных проблем, усугубленных во время его президентства с 2000 по 2008 г.

Российские экологи были удивлены. Российский офис WWF объявил, что эти поручения открывают «новую главу в области охраны природы в нашей стране».

Путин на Земле Франца Иосифа (premier.gov.ru)

Во-вторых, по словам Честина, новое экологическое веяние «совпало со временем, когда Путин стал проявлять интерес к крупным млекопитающим; он их любит». Хотя я видел фотографии, на которых запечатлен Путин, принимающий участие в недавних научно-исследовательских экспедициях, с тиграми и белыми медведями (находящимися под анестезией), я не был согласен с употреблением слова любовь, которое использует Честин. Мне это представлялось скорее политическим поведением. Но Честин, беспощадный, как всегда, настаивал на том, что для Путина это именно любовь: «Я видел его личную реакцию».

В-третьих, добавил Честин, президентство Путина оставило правительство лишенным природоохранных специалистов. Как объяснил в статье для Russian Conservation News в 2001 году Евгений Шварц, директор по природоохранной политике WWF России, это произошло потому, что эпоха Путина, характеризовавшаяся реструктуризацией российских федеральных служб, ответственных за лесные и водные ресурсы, геологию, охрану природу и экологическую безопасность, оставила их «практически лишенными реальных обязательств» и заставила уйти со своего поста старейших сотрудников, которые не хотели становиться «козлами отпущения» за неспособность более сохранить природные ресурсы, которые они теперь были не в состоянии сохранять. Сейчас, когда правительство нуждается в совете по защите окружающей среды, оно часто должно следовать рекомендациям неправительственных организаций, таких как WWF.

В-третьих, добавил Честин, президентство Путина оставило правительство лишенным природоохранных специалистов. Как объяснил в статье для Russian Conservation News в 2001 году Евгений Шварц, директор по природоохранной политике WWF России, это произошло потому, что эпоха Путина, характеризовавшаяся реструктуризацией российских федеральных служб, ответственных за лесные и водные ресурсы, геологию, охрану природу и экологическую безопасность, оставила их «практически лишенными реальных обязательств» и заставила уйти со своего поста старейших сотрудников, которые не хотели становиться «козлами отпущения» за неспособность более сохранить природные ресурсы, которые они теперь были не в состоянии сохранять. Сейчас, когда правительство нуждается в совете по защите окружающей среды, оно часто должно следовать рекомендациям неправительственных организаций, таких как WWF.

Начало возрождения

Если возрождение российских природоохранных организаций имеет место быть, то оно берет начало с 1990х годов, с деятельности российских ученых и специалистов по охране природы. Вот некоторые из наиболее ключевых фигур, участвующих в этом процессе: 23-летний российский эколог Евгений Симонов, поступивший в 1991, после распада Советского Союза, в Йельский университет на факультет Лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

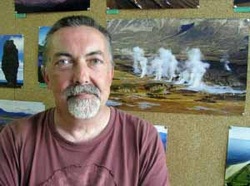

Всеволод Степаницкий, в заповеднике «Брянский лес» (Стриби)

Евгений Шварц вспоминает поворотное совещание в московской квартире известного океанографа, Вадима Мокиевского. В нем приняли участие видный орнитолог Виктор Зубакин, помощник советника Президента России по вопросам экологии Свет Забелин, а также руководитель Управления заповедного дела, уважаемый природоохранник и администратор Всеволод Степаницкий. Большинство из них были наставниками Симонова во время его студенческих лет в Московском государственном университете, где он участвовал в работе Дружины по охране природы. Шварц вспоминает, что на той встрече решили «отдать распоряжение Евгению» содействовать привлечению средств для сохранения, «реформирования и преобразования российской и пост-советской заповедной системы». С распадом Советского Союза заповедники – девственные природные резерваты, которые охранялись на протяжении почти столетия – оказались под угрозой оказаться жертвой охотников и лесорубов. Симонов не помнит прямого поручения, но он сказал, что настоятельная необходимость, которую они все чувствовали в то время, заставила его начать «программу по сохранению заповедников» - организовать поиски финансирования для сохранения российских заповедных территорий.

Получая стипендию в Йельском университете, Симонов не имел никаких связей. Но он мог рассказать практически неизвестную природоохранную историю: укрытая за железным занавесом – охраняемая десятилетиями российскими учеными и исследователями против вторжений Иосифа Сталина, Никиты Хрущева и их последователей – была спрятана крупнейшая система научных природных заповедников, начавшаяся в 1916 году на берегах озера Байкал, протянувшегося на 640 км.

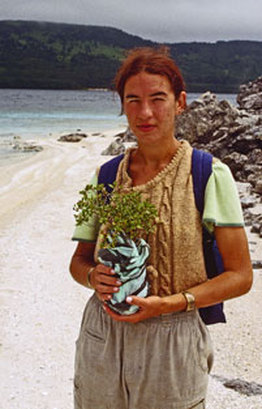

Таня Юрченко из волонтерской организации «Большая Байкальская Тропа» в Баргузинском заповеднике (Стриби)

Спускаясь с гранитных скал, начинающихся примерно в миле от берегов Байкала, Баргузинский заповедник сохраняет край ледниковых цирков, каменных рек, висячих долин, отвесных останцов и многоярусных водопадов. В альпийских долинах цветут золотые рододендроны и пурпурный сибирский чай. Вокруг горячих источников (места обитания реликтовых видов, таких как карликовая разнокрылая стрекоза, обитающая в субтропиках, но выживающая здесь, в Баргузинском заповеднике) – островки берез высотой до 30 метров, белых и гладких, как мраморные колонны.

Там, где Баргузинский заповедник подходит к берегам Байкала, глубина озера достигает одной мили – это самое глубокое, старейшее и крупнейшее по объему запасов пресной воды озеро на планете Земля. Рифтовая впадина Байкала опускается еще глубже, проходя через слой илистых осадков глубиной 6 км, наносимых в течение 25 миллионов лет. В то время, как многие другие озера живут и умирают, Байкал разрастался тектонически, из-за чего здесь смогли эволюционировать сотни уникальных видов, не встречающихся более нигде на земле – все они хотя бы частично охраняются благодаря созданию особо охраняемых природных территорий вокруг берегов Байкала – трех заповедников, трех национальных парков и двух федеральных заказников.

Там, где Баргузинский заповедник подходит к берегам Байкала, глубина озера достигает одной мили – это самое глубокое, старейшее и крупнейшее по объему запасов пресной воды озеро на планете Земля. Рифтовая впадина Байкала опускается еще глубже, проходя через слой илистых осадков глубиной 6 км, наносимых в течение 25 миллионов лет. В то время, как многие другие озера живут и умирают, Байкал разрастался тектонически, из-за чего здесь смогли эволюционировать сотни уникальных видов, не встречающихся более нигде на земле – все они хотя бы частично охраняются благодаря созданию особо охраняемых природных территорий вокруг берегов Байкала – трех заповедников, трех национальных парков и двух федеральных заказников.

кубанский тур (Шпиленок)

С 1920 года по инициативе российских ученых-натуралистов правительство стало принимать решения по созданию государственных заповедников. Первое такое решение было подписано в 1920 году еще Лениным: о создании на Урале Ильменского заповедника, успешно функционирующего и по сей день. На Кавказе в 1924 году был создан Кавказский заповедник, расположенный на высотах до 3360 метров и внесший исключительный вклад в восстановление вольной популяции европейского зубра и сохранение других крупных млекопитающих, таких как кубанский тур (горных козел; слева, Шпиленок), серна (горная антилопа), местные подвиды благородного оленя и бурого медведя.

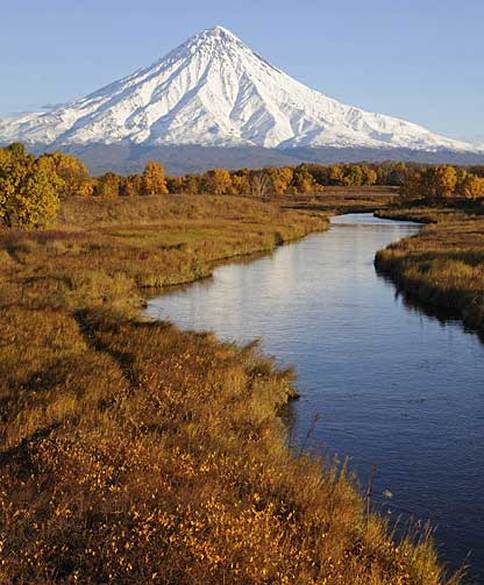

На тихоокеанском побережье Камчатки – усеянного вулканами российского полуострова, врезающегося в Тихий океан – расположен созданный в 1935 году Кроноцкий заповедник.

Вулкан Кроноцкий, Кроноцкий заповедник осенью (Шпиленок)

Он берет начало на вершинах покрытых снегами вулканических конусов и спускается в долину фонтанирующих гейзеров, пар от которых поднимается высоко над берегами рек – пестрых, как окрашенное стекло. В озерах и реках Кроноцкого заповедника (и находящегося под его охраной федерального Южно-Камчатского заказника), расположенных среди вулканов, в бесчисленном количестве нерестится лосось – одна пятая часть мировой популяции дикого лосося нерестится в чистейших реках Камчатки. Одно лишь озеро Курильское в Южно-Камчатском заказнике, где на нерест приплывают два-три миллиона особей тихоокеанских лососей (крупнейшее в Евразии стадо нерки) в год является крупнейшим в мире местом концентрации бурых медведей. Создание здесь территории заказника с жестким режимом означало, что территория становится запретной для свободного посещения; исключение предоставлялось лишь для инспекторов охраны, а также ученых, выполнявших научно-исследовательскую работу, и ограниченного числа организованных посетителей, доступ которым разрешен в рамках осуществления задач в сфере экологического просвещения.

Симонову повезло в Йельском университете. Весной 1992 года он проходил курс Стефена Бервика, который координировал главные международные природоохранные проекты Всемирного банка. После того, как Симонов написал работу о российских заповедниках, Бервик предложил взять ее за основу заявки на грант. Когда закончился семестр, Симонов провел 72 часа у Бервика дома, заканчивая предложение для Всемирного банка. Процесс рассмотрения его заявки занял годы.

Первая часть денег, которую Симонов привез в Россию, с Всемирным банком связана не была. Когда его обучение в Йельском университете в 1993 году подходило к концу, он подал заявку на финансирование в организацию, называющуюся Echoing Green, для проведения работы в сфере защиты окружающей среды в России. Так же поступила его сокурсница Маргарет Вильямс, которая с его помощью провела в России лето 1992 года как специалист по экологическому просвещению в Магаданском заповеднике, на берегу Охотского моря на краю Тихого океана. Оба они получили двухгодовые гранты размером $25000 в год каждый, и были направлены в Москву. Совместно с Симоновым, Вильямс основала журнал Russian Conservation News, ставший площадкой для общения западных читателей с ведущими российскими экологами. Оба они работали в составе вновь созданной неправительственной организации, российского Центра охраны дикой природы, который первоначально располагался в семейной квартире Симонова и, как вспоминает Вильямс, представлял из себя интеллектуальный салон, где собирались ведущие экологи и где присутствовал вездесущий аромат курительной трубки Симонова. Как вспоминает Степаницкий, Вильямс, с которой он познакомился в то время, когда возглавлял заповедную систему России, а потом совместно с которой они вместе работали в Центре охраны дикой природы, «служит живым символом российско-американского сотрудничества».

Симонову повезло в Йельском университете. Весной 1992 года он проходил курс Стефена Бервика, который координировал главные международные природоохранные проекты Всемирного банка. После того, как Симонов написал работу о российских заповедниках, Бервик предложил взять ее за основу заявки на грант. Когда закончился семестр, Симонов провел 72 часа у Бервика дома, заканчивая предложение для Всемирного банка. Процесс рассмотрения его заявки занял годы.

Первая часть денег, которую Симонов привез в Россию, с Всемирным банком связана не была. Когда его обучение в Йельском университете в 1993 году подходило к концу, он подал заявку на финансирование в организацию, называющуюся Echoing Green, для проведения работы в сфере защиты окружающей среды в России. Так же поступила его сокурсница Маргарет Вильямс, которая с его помощью провела в России лето 1992 года как специалист по экологическому просвещению в Магаданском заповеднике, на берегу Охотского моря на краю Тихого океана. Оба они получили двухгодовые гранты размером $25000 в год каждый, и были направлены в Москву. Совместно с Симоновым, Вильямс основала журнал Russian Conservation News, ставший площадкой для общения западных читателей с ведущими российскими экологами. Оба они работали в составе вновь созданной неправительственной организации, российского Центра охраны дикой природы, который первоначально располагался в семейной квартире Симонова и, как вспоминает Вильямс, представлял из себя интеллектуальный салон, где собирались ведущие экологи и где присутствовал вездесущий аромат курительной трубки Симонова. Как вспоминает Степаницкий, Вильямс, с которой он познакомился в то время, когда возглавлял заповедную систему России, а потом совместно с которой они вместе работали в Центре охраны дикой природы, «служит живым символом российско-американского сотрудничества».

Евгений Симонов Центральная Азия

Возвращение Симонова повлекло за собой прилив энергии, в частности благодаря тому, что он быстро пустил свой 25-тысячный грант в дело. В нынешнем офисе Центра охраны дикой природы, где стены завешены картами особо охраняемых природных территорий, я слушал истории, рассказанные Николаем Соболевым, который в начале 1990х годов работал в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Российской Федерации. Как вспоминает Соболев, Симонов выдвинул идею создания «экологических коридоров» для того, чтобы соединить российские особо охраняемые природные территории во взаимодействующие экологические сети. Соболев также вспоминает, что грант Echoing Green был разделен Симоновым на несколько частей и был использован для того, чтобы начать программу Центра охраны дикой природы по экологическим сетям, а также поддержать сам Центр охраны дикой природы, в котором в 1994 году работали восемнадцать российских экологов (в том числе по совместительству). Симонов преуменьшает значение таких историй, составляющих часть фантастической легенды: российские преданные, но готовые к бою экологи «сказали Евгению, одинокому бойцу, поехать в далекую страну и добыть необходимые сокровища для поддержки наших заповедных территорий».

Прежде чем какие-либо средства поступили от Всемирного банка, другой специалист приехал из Америки в Москву, и она тоже сыграла роль в возрождении природоохранной деятельности в России. В 1993 году Лора Вильямс (не имеющая отношения к Маргарет), в возрасте 24 лет, получившая степень бакалавра в области природоохранной политики и обладавшая великолепными лингвистическими способностями по изучению русского языка, приехала из Вашингтона, где ее работу финансировал WWF. Владимир Кревер, специалист по особо охраняемым природным территориям, который сейчас координирует программу по сохранению биоразнообразия в WWF России, вспоминает, как ему позвонил Степаницкий с просьбой встретить «молодую девушку из США». Вице-президент WWF направил её навести справки о создании офиса в России.

Прежде чем какие-либо средства поступили от Всемирного банка, другой специалист приехал из Америки в Москву, и она тоже сыграла роль в возрождении природоохранной деятельности в России. В 1993 году Лора Вильямс (не имеющая отношения к Маргарет), в возрасте 24 лет, получившая степень бакалавра в области природоохранной политики и обладавшая великолепными лингвистическими способностями по изучению русского языка, приехала из Вашингтона, где ее работу финансировал WWF. Владимир Кревер, специалист по особо охраняемым природным территориям, который сейчас координирует программу по сохранению биоразнообразия в WWF России, вспоминает, как ему позвонил Степаницкий с просьбой встретить «молодую девушку из США». Вице-президент WWF направил её навести справки о создании офиса в России.

Лора Вильямс & Игорь Шпиленок, Брянский Лес

Вскоре Кревер был «приглашен на работу», как он сейчас с улыбкой вспоминает, «под руководством Лоры». WWF арендовал для них двухкомнатную квартиру в Москве, ставшую офисом, и они начали принимать заявки от директоров заповедников. Один молодой директор, который приехал подавать заявку, был фотограф-натуралист Игорь Шпиленок, сейчас муж Лоры. (Дополнительные сведения: Лора и Маргарет были в числе моих студентов на факультете Лесного хозяйства и охраны окружающей среды в Йельском университете, и я знал Евгения Симонова в его студенческие годы. Позже я сотрудничал с Игорем и Лорой (фото справа) во время написания статей о российских заповедниках для Sierra и Smithsonian). Получив первоначальные гранты в размере $100000 каждый, прежде всего благодаря WWF Дании, Кревер и Лора Вильямс начали перечислять деньги для поддержки научных исследований и экологического просвещения в заповедниках. Но они боролись с финансовым кризисом. Произведенные профессором А.А.Никольским расчеты показали, что в сравнении с 1990 годом реальный уровень финансирования заповедников в 1995 году (с учетом уровня инфляции и индекса цен) снизился в 20 раз.

В 1996 году обещанные сокровища прибыли. Глобальный Экологический Фонд Всемирного банка, в ответ на заявку Симонова во время его обучения в Йельском университете, решил выделить 20 миллионов долларов на охрану природы в России. «Для нас это был как взрыв», вспоминает Кревер. «Это было невероятное для России количество денег в середине 1990-х годов».

В 1996 году обещанные сокровища прибыли. Глобальный Экологический Фонд Всемирного банка, в ответ на заявку Симонова во время его обучения в Йельском университете, решил выделить 20 миллионов долларов на охрану природы в России. «Для нас это был как взрыв», вспоминает Кревер. «Это было невероятное для России количество денег в середине 1990-х годов».

европейских зубров, Заповедник Брянский Лес (Шпиленок)

Внезапно Симонов и Лора Вильямс, продолжая работать в Центре охраны дикой природы и WWF России, стали ведущими консультантами, помогая распределить миллионы долларов, выделенных ГЭФом, а Маргарет Вильямс стала сотрудничать, как эксперт по особо охраняемым природным территориям. Симонов настаивал, вопреки предпочтениям ГЭФ выделить несколько больших грантов, на выделении большого количества малых грантов многим заповедникам и поддержать около 750 проектов, что имело бы эффект в масштабах страны. Это были такие распределения, как годовые выплаты в размере $1600 долларов инспекторам, задерживающим браконьеров в местах обитания тигров; выплаты в размере $12 за тонну для приобретения 475 тонн зимних кормов ежегодно для питомника европейских зубров (фото слева, Шпиленок) в заповеднике; годовая зарплата научному сотруднику в размере $2400 для управления проектом по восстановлению популяции редких журавлей в пойме Амура на границе с Китаем. Симонов продвигал другую политику – передать деньги российским научным сотрудникам и натуралистам, получающим недостаточное финансирование, вместо того, чтобы переплачивать внешним консультантам. «Мы распределили эти 20 миллионов долларов в мешки по $1000 - $20000 каждый», вспоминает Симонов, и «это привело в бешенство Всемирный банк». (В ту эпоху наличных денег они на самом деле использовали мешки.)

Владимир Андронов и Римма Андронова, Хинганский заповедник (Стриби)

В финальном отчете ГЭФа был оценен успех проекта Симонова, который «не имел аналогов по масштабу общественного участия (более 110000 человек) в практической деятельности по сохранению и восстановлению биологического разнообразия» и который выделил средства для «82 из 100 российских заповедников». Бервик сказал, что то, что Симонов смог убедить ГЭФ позволить ему – молодому россиянину двадцати с небольшим лет – распределять миллионы долларов среди специалистов, разбросанных на пространстве в тысячи квадратных миль в Сибири, является «отражением его энергии и умственных способностей».

Широкое распределение средств означало, что Симонов смог широко поддержать российское заповедное сообщество. Вскоре многие из российских ведущих экологов, большая часть из которых имеет ученую степень, начали работать с Симоновым и Маргарет Вильямс в Центре охраны дикой природы или с Кревером и Лорой Вильямс в WWF, создавая устойчивые организации. Начался «золотой век» для охраны живой природы в России. Площадь российских заповедников в 1990х годах выросла с 21 миллиона до 33 миллионов гектаров – практически догнав, впервые с того времени, как Сталин урезал заповедные территории, суммарную площадь американских национальных парков.

Затем наступили выборы 2000 года, когда президентом стал Владимир Путин. Назначение им специалиста по автодорожному хозяйству новым Министром природных ресурсов – ответственным за разработку месторождений, заготовку леса, а теперь также за управление заповедными территориями – повлекло за собой нападения на неприкосновенность заповедников, чьим директорам было сказано получать экономическую выгоду со своих территорий. Выступая перед директорами заповедников 7 октября 2001 году, новый заместитель министра природных ресурсов, курирующий финансовую сферу, заявил, что заповедникам давно пора зарабатывать деньги за счет рубок леса «в буферной зоне» (охранная зона, предназначенная для защиты заповедного ядра). Всеволод Степаницкий вспоминает случай, когда директор Алтайского заповедника, основанного в 1932 году в горах на границы с Монголией, задал наивный вопрос: “А если у заповедника охранной зоны нет?”, на что заместитель министра, не задумываясь, ответил, что тогда надо вычленить участок лесного фонда из заповедника, перевести в границы «буферной зоны» - и вперед, можно рубить лес и его продавать. Это было началом девальвации всего позитивного, что с таким трудом создавалось последние 10 лет. Причем это затрагивало вопросы не только управления, но и идеологии заповедного дела. В этих условиях, два месяца спустя Степаницкий оставляет свой пост (вместе с рядом членов своей команды) и переходит на работу в WWF. Позднее он так объяснял свое решение:

«Я далее не мог равнодушно смотреть, как перечеркиваются принципы, которыми мы руководствовались и пытались реализовывать в своей деятельности год за годом, как реальная, живая и эффективная работа заменяется ее имитацией, превращается в бессмысленное бумаготворчество, суету, помпезную риторику, бездарные тусовки. Я же по натуре – созидатель, для меня в повседневной работе важен ее практический результат. Когда дело, которому ты служишь, является делом жизни, на службу надо идти с радостью, так как она превращается не в тягость, а в увлекательную игру. Но вот ходить на работу как в тыл врага – это не для меня, это и раньше не получалось».

Один из индикаторов того, что в охране природы сделан шаг назад, который в 2005 году отметил Степаницкий – это неспособность создать ни один заповедник в период правления Путина с 2001 по 2004 год. По своей продолжительности этот срок мог быть сравним только с подобным провалом 1951-1954, который сократил заповедники как по площади, так и по количеству.

Широкое распределение средств означало, что Симонов смог широко поддержать российское заповедное сообщество. Вскоре многие из российских ведущих экологов, большая часть из которых имеет ученую степень, начали работать с Симоновым и Маргарет Вильямс в Центре охраны дикой природы или с Кревером и Лорой Вильямс в WWF, создавая устойчивые организации. Начался «золотой век» для охраны живой природы в России. Площадь российских заповедников в 1990х годах выросла с 21 миллиона до 33 миллионов гектаров – практически догнав, впервые с того времени, как Сталин урезал заповедные территории, суммарную площадь американских национальных парков.

Затем наступили выборы 2000 года, когда президентом стал Владимир Путин. Назначение им специалиста по автодорожному хозяйству новым Министром природных ресурсов – ответственным за разработку месторождений, заготовку леса, а теперь также за управление заповедными территориями – повлекло за собой нападения на неприкосновенность заповедников, чьим директорам было сказано получать экономическую выгоду со своих территорий. Выступая перед директорами заповедников 7 октября 2001 году, новый заместитель министра природных ресурсов, курирующий финансовую сферу, заявил, что заповедникам давно пора зарабатывать деньги за счет рубок леса «в буферной зоне» (охранная зона, предназначенная для защиты заповедного ядра). Всеволод Степаницкий вспоминает случай, когда директор Алтайского заповедника, основанного в 1932 году в горах на границы с Монголией, задал наивный вопрос: “А если у заповедника охранной зоны нет?”, на что заместитель министра, не задумываясь, ответил, что тогда надо вычленить участок лесного фонда из заповедника, перевести в границы «буферной зоны» - и вперед, можно рубить лес и его продавать. Это было началом девальвации всего позитивного, что с таким трудом создавалось последние 10 лет. Причем это затрагивало вопросы не только управления, но и идеологии заповедного дела. В этих условиях, два месяца спустя Степаницкий оставляет свой пост (вместе с рядом членов своей команды) и переходит на работу в WWF. Позднее он так объяснял свое решение:

«Я далее не мог равнодушно смотреть, как перечеркиваются принципы, которыми мы руководствовались и пытались реализовывать в своей деятельности год за годом, как реальная, живая и эффективная работа заменяется ее имитацией, превращается в бессмысленное бумаготворчество, суету, помпезную риторику, бездарные тусовки. Я же по натуре – созидатель, для меня в повседневной работе важен ее практический результат. Когда дело, которому ты служишь, является делом жизни, на службу надо идти с радостью, так как она превращается не в тягость, а в увлекательную игру. Но вот ходить на работу как в тыл врага – это не для меня, это и раньше не получалось».

Один из индикаторов того, что в охране природы сделан шаг назад, который в 2005 году отметил Степаницкий – это неспособность создать ни один заповедник в период правления Путина с 2001 по 2004 год. По своей продолжительности этот срок мог быть сравним только с подобным провалом 1951-1954, который сократил заповедники как по площади, так и по количеству.

Развитие природоохранной деятельности

В последние несколько лет, тем не менее, начали происходить положительные изменения в сфере охраны окружающей среды в России. Путешествуя этим летом по двум главным российским городам (в Москве на метро и в Санкт Петербурге на велосипеде) и встречаясь с экологами, я услышал много ключевых моментов, которые могут внести вклад в развитие новой эры охраны природы.

Научная основа

Ботаник Ирина Неведомская Курильский заповедник (Стриби)

Реализовывая мечту десятилетий, команда из 200 российских исследователей, возглавляемая Владимиром Кревером из WWF, в 2008 году провела анализ эффективности функционирования и выявление «белых пятен» сети особо охраняемых природных территорий, определяющих неспособность сохранить определенные виды или экосистемы. Выло выявлено, например, что среди редких и находящихся под угрозой вымирания видов в России, достаточно защищены было только 51% млекопитающих, 41% птиц и 36% пресмыкающихся. Их анализ содержит вывод об увеличении общей площади российских особо охраняемых природных территорий до 200 миллионов гектаров, 10% площади страны – по словам Кревера, эта цифра основана на научных данных.

Степаницкий, вернувшись на работу в правительственные структуры, осуществляющие государственное управление заповедниками и национальными парками, сейчас использует этот анализ для обоснования необходимости расширения сети особо охраняемых природных территорий. Хотя это были еще не официальные цифры, когда мы говорили с ним в июле 2010 года, Степаницкий назвал мне цель, которую они надеются достичь – 11 новых заповедников и 20 новых национальных парков к 2020 году. Он отказался прогнозировать общую площадь, но из другого источника я узнал, что команда Степаницкого надеется увеличить площадь заповедников на 1,6 миллионов гектаров – до 35 миллионов, и почти вдвое увеличить площадь российских национальных парков – до 15 миллионов. Затраты федерального бюджета на содержание заповедников и национальных парков должны увеличиться, в том числе уже в 2011 году, сказал Степаницкий, но на протяжении многих лет они были недостаточным и остаются таковыми: $128 миллионов в год на 102 российских заповедника и 42 национальных парка, суммарная площадь которых составляет 43 миллиона гектаров (этот бюджет 2011 года эквивалентен финансированию системы национальных парков США площадью 34 миллиона гектаров на 16 дней). Добиться увеличения площади особо охраняемых природных территорий более, чем на 9 миллионов гектаров в течение 10 лет представляется крайне затруднительным в сложных условиях экономики. Но, как говорит Степаницкий – знаменитый охранник природы, который уходил со своего поста трижды для того, чтобы иметь возможность упрекать государство со стороны, и который трижды потом был вновь приглашен на государственную службу работу - «Я буду делать все возможное».

Степаницкий, вернувшись на работу в правительственные структуры, осуществляющие государственное управление заповедниками и национальными парками, сейчас использует этот анализ для обоснования необходимости расширения сети особо охраняемых природных территорий. Хотя это были еще не официальные цифры, когда мы говорили с ним в июле 2010 года, Степаницкий назвал мне цель, которую они надеются достичь – 11 новых заповедников и 20 новых национальных парков к 2020 году. Он отказался прогнозировать общую площадь, но из другого источника я узнал, что команда Степаницкого надеется увеличить площадь заповедников на 1,6 миллионов гектаров – до 35 миллионов, и почти вдвое увеличить площадь российских национальных парков – до 15 миллионов. Затраты федерального бюджета на содержание заповедников и национальных парков должны увеличиться, в том числе уже в 2011 году, сказал Степаницкий, но на протяжении многих лет они были недостаточным и остаются таковыми: $128 миллионов в год на 102 российских заповедника и 42 национальных парка, суммарная площадь которых составляет 43 миллиона гектаров (этот бюджет 2011 года эквивалентен финансированию системы национальных парков США площадью 34 миллиона гектаров на 16 дней). Добиться увеличения площади особо охраняемых природных территорий более, чем на 9 миллионов гектаров в течение 10 лет представляется крайне затруднительным в сложных условиях экономики. Но, как говорит Степаницкий – знаменитый охранник природы, который уходил со своего поста трижды для того, чтобы иметь возможность упрекать государство со стороны, и который трижды потом был вновь приглашен на государственную службу работу - «Я буду делать все возможное».

Поддержка через просвещение

Натальи Данилиной (Стриби)

Обучение в области экологического просвещения для сотрудников заповедников и национальных парков сейчас координирует Эколого-просветительский центр «Заповедники» под руководством Натальи Данилиной (фото справа), бывшего вице-президента Всемирной комиссии по особо охраняемым природным территориям Международного союза охраны природы. По словам Данилиной, важно понимание того, что переход России к демократии делает «невозможным охрану природы только с ружьем», и что вооруженные инспектора, которые ранее не позволяли людям проникать на территорию заповедников, должны исполнять также просветительские задачи. (Одна из лучших экологических экскурсий, в которых я в жизни принимал участие, была на берегу Байкала, в Баргузинском заповеднике, несколько лет назад. Экскурсию проводил 20-летний инспектор, Илья Голубцов, который вырос в заповеднике и который мог распознать любую деталь живой природы – от голосов птиц до следов медведя, оставленных на тропе.

Илья Голубцов, инспектор, Баргузинский заповедник, Озеро Байкал (Стриби)

Он также четко дал нам понять, что ни один посетитель не может сходить с нашей узкой тропы – мы были не в парке, а в заповеднике, что означало, что доступ на эту территорию ограничен). В новой России Данилина хочет, чтобы «наш электорат» понимал ценности, которые может принести строгая охрана значимых природных ландшафтов.

Выход на улицы

Байкальский баннер у Белого Дома, апрель 27 года, 2010 (Подгородный)

В апреле 2010 года, в ясный день, трое молодых человек, одетых в ярко-оранжевые комбинезоны, с альпинистским снаряжением, направлялись в сторону 6-метрового забора, за которым находился главный вход в Российский Белый дом, штаб-квартиру премьер-министра Путина. Каждый из них, с надписью «Гринпис» на спине, быстро забрался на забор. Они подняли лимонно-желтый баннер шириной более 30 метров, черные буквы (высотой полметра) на котором гласили: «Кто враг Байкала №1 от 13 января 2010 года?». Ответ был очевиден – Путин. Его указ (под номером 1) от 13 января означал, что Байкал будет подвергаться загрязнению со стороны устаревшего комбината по производству бумаги, который выбрасывает оксиды флора, диоксин и другие вредные вещества в чистейшее озеро. Вооруженные охранники Белого дома подбежали к забору, но удержать гринписовцев не успели.

В Москве я спросил Андрея Петрова, руководителя проекта «Всемирное наследие» Гринпис России (озеро Байкал – один из объектов Всемирного природного наследия), думал ли он, что охранники могли открыть огонь по его альпинистам? “Я надеюсь, что нет”, сказал он, немного запинаясь. Но такие дерзкие акции для сохранения Байкала, он продолжил, будут оставаться «частью нашей деятельности» и «мы не остановимся до тех пор, пока не решим проблему».

В Москве я спросил Андрея Петрова, руководителя проекта «Всемирное наследие» Гринпис России (озеро Байкал – один из объектов Всемирного природного наследия), думал ли он, что охранники могли открыть огонь по его альпинистам? “Я надеюсь, что нет”, сказал он, немного запинаясь. Но такие дерзкие акции для сохранения Байкала, он продолжил, будут оставаться «частью нашей деятельности» и «мы не остановимся до тех пор, пока не решим проблему».

Выход на мировую арену

Андрей Петров с Долиной Гейзеров, Камчатка (Стриби)

Когда мы общались в июле 2010 года, Петров готовился лететь в Бразилию на ежегодное совещание Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Он собирался взять письмо, подписанное членами Российской академии наук, которое обвиняло Путина в нарушении договора, заключенного при присуждении Байкалу статуса объекта природного наследия ЮНЕСКО, предписывающего закрыть комбинат, загрязняющий кристально чистые воды Байкала. Академики обвиняли комбинат в выбросе вредных веществ в атмосферу и в ответственности за 86% всей загрязнений, попадающих в воды Байкала.

Две недели спустя, Комитет всемирного наследия объявил свое решение по Байкалу. Под очевидным давлением в Бразилии, российское правительство обязалось прекратить загрязнение Байкала в течение 30 месяцев. Это стало основой того, что Комитет всемирного наследия не стал принимать решение о переводе объекта Всемирного наследия «Озеро Байкал» в категорию «Наследие в опасности». Российские экологи к таким обещаниям относятся настороженно, однако они показали, что работать успешно возможно, используя национальные и международные силы для оказания давления на правительство в сфере охраны природы.

Две недели спустя, Комитет всемирного наследия объявил свое решение по Байкалу. Под очевидным давлением в Бразилии, российское правительство обязалось прекратить загрязнение Байкала в течение 30 месяцев. Это стало основой того, что Комитет всемирного наследия не стал принимать решение о переводе объекта Всемирного наследия «Озеро Байкал» в категорию «Наследие в опасности». Российские экологи к таким обещаниям относятся настороженно, однако они показали, что работать успешно возможно, используя национальные и международные силы для оказания давления на правительство в сфере охраны природы.

Сотрудничество через океан

Камчатский лосось (Шпиленок)

В конце августа Том Брокав (NBC News) и Джеймс Вулфенсон (бывший президент Всемирного банка) присоединились к руководителю Центра дикого лосося, Гуидо Рару - орегонцу в шестом поколении, чья семья была свидетелями исчезновения дикого лосося из их родных рек в Орегоне. Это было во время путешествия к одной из крупнейших в мире лососевых рек, текущей у подножья вулканов Камчатки. Они проводили дни за рыбалкой (по принципу «поймай-отпусти»), а вечерами обсуждали пути сохранения дикой природы Камчатки.

Рар впервые приехал на рыбалку на Камчатку в 1993 году в компании известного российского биолога и рыболова-спортсмена, Михаила Скопеца – благодаря рекомендации Маргарет Вильямс, его однокурсницы в Йельском университете. На рыбалке со Скопецом, который работает в российском Институте биологических проблем Севера и которого Рар называет «Индиана Джонс лосося на русском Дальнем Востоке», Рар узнал, что не менее 20% мировой популяции дикого лосося нерестится в девственных реках Камчатки.

Рар впервые приехал на рыбалку на Камчатку в 1993 году в компании известного российского биолога и рыболова-спортсмена, Михаила Скопеца – благодаря рекомендации Маргарет Вильямс, его однокурсницы в Йельском университете. На рыбалке со Скопецом, который работает в российском Институте биологических проблем Севера и которого Рар называет «Индиана Джонс лосося на русском Дальнем Востоке», Рар узнал, что не менее 20% мировой популяции дикого лосося нерестится в девственных реках Камчатки.

Камчатские медведи и лосось (Шпиленок)

Когда Рар во время получасовой презентации представил свое видение текущей работы Центра дикого лосося в России, что побудило Вулфенсона стать союзником этого проекта, ключевым документом стала карта, показывающая российско-американскую литоральную зону. Это зона, проходящая через северную часть Тихого океана, представляет собой практически неразрушенное кольцо из выступающих полуостровов и глубоких заливов, которые сплетены друг с другом на протяжении тысяч километров всего лишь с одним разрывом – 88 км в Беринговом проливе, где 15000 лет назад Евразия была соединена с Америкой. Эта карта показывает большую часть из сохранившихся в мире лососевых рек, многие из которых специально были нанесены на карту ярко-красным цветом. Некоторые из них, как маленькие драгоценные камни, выглядят как остаточные украшения вдоль побережья Орегона, Вашингтона и Британской Колумбии; обилие ярко-красного цвета показано над Бристольским заливом на Аляске; а там, где кольцо достигает России, маленькие и большие рубины располагаются вокруг обоих берегов Камчатки, продолжаются у берегов Сахалина, затем переходят на материковую часть России, после чего красные отблески резко заканчиваются к северу от Китая. Эта карта, показывающая обилие лосося, которого Америка почти потеряла (кроме Аляски), а Россия сохранила, служит доказательством главного аргумента Рара о лососевых реках: сохрани их, прежде чем мы их потеряем. Восстановление стоит дороже, и проводится сложнее, чем защита того, что мир еще не потерял.

Центр дикого лосося (WSC)

Работая с российскими учеными и сотрудничая, в числе прочих, с Московским государственным университетом и правительством Камчатского края, Центр дикого лосося в 2006 году помог создать то, что называется «первая в мире охраняемая территория, созданная для охраны дикого лосося» - территория площадью 220,000 гектаров (в пять раза больше, чем маленькое государство Андорра), сохраняющая весь бассейн кристально чистой реки Коль. Выделенные средства в размере $200000 были направлены на создание прибрежной научной станции (фото слева, Центр дикого лосося), где биологи из Москвы и Камчатки сейчас работают с американцами по созданию обучающих программ по сохранению лосося.

Эти средства - часть сотрудничества между Центром дикого лосося и Глобальным Экологическим Фондом (последний выделил три миллиона долларов в рамках совместного проекта, направленного на поддержку охраны и устойчивого использования лосося на Камчатке), Представители Центра дикого лосося надеются, что в будущем Камчатка предложит формы охраны, поддерживающие контролируемый туризм и коммерческую спортивную рыбалку, в общей сложности для девяти камчатских водных систем, что будет служить защитой более 2 миллионов гектаров богатых лососем водных бассейнов. Это также сохранит большое количество бурых медведей и белоплечих орланов, для которых лососевые - важнейшая кормовая база.

Эти средства - часть сотрудничества между Центром дикого лосося и Глобальным Экологическим Фондом (последний выделил три миллиона долларов в рамках совместного проекта, направленного на поддержку охраны и устойчивого использования лосося на Камчатке), Представители Центра дикого лосося надеются, что в будущем Камчатка предложит формы охраны, поддерживающие контролируемый туризм и коммерческую спортивную рыбалку, в общей сложности для девяти камчатских водных систем, что будет служить защитой более 2 миллионов гектаров богатых лососем водных бассейнов. Это также сохранит большое количество бурых медведей и белоплечих орланов, для которых лососевые - важнейшая кормовая база.

Южно-Камчатском заказнике (Шпиленок)

В малонаселенной Камчатке - по размеру больше, чем Калифорния, но с населением всего 110000 человек, проживающих за границами ее единственного небольшого города - эти планы согласуются с мнением, высказанном в 2009 году Ольгой Кревер (бывшим руководителем отдела особо охраняемых природных территорий в Министерстве природных ресурсов): "Только в России мы все еще имеем шанс сохранить большие территории и нетронутую природу".

Вовлечение национальных лидеровВ конце августа 2010, премьер-министр Путин, в сопровождении министра природных ресурсов и экологии Трутнева и директора Кроноцкого заповедника, на небольшой моторной лодке поехал поближе посмотреть на многочисленных медведей, промышляющих лосося на озере Курильское. Экскурсия дала возможность новому директору заповедника, Тихону Шпиленку (сын Игоря) описать проблемы, связанные с браконьерством. Услышав о зверских убийствах сотен медведей в последний год, иногда только ради лап, и о тысячах лососевых, разрезаемых только ради икры, после чего их оставляют разлагаться, Путин выразил возмущение. Он сказал, что Камчатка вместо этого могла бы стать мировым лидером по развитию экотуризма. На вопрос журналиста, почему он проводит так много времени среди диких животных, Путин ответил: «Потому что мне это нравится. Я люблю природу».

|

Путин и тигром с радиоошейником, Уссурийский заповедник

В ноябре 2010 г. (когда эта статья была в печати), Путин проводил форум мировых лидеров, где присутствовал и премьер Китая, по вопросам сохранения тигров от вымирания. Путин гордо объявил, что «Россия является единственной страной в мире, на территории которой численность тигров с середины XX века значительно возросла» - с примерно 30 животных до 500, обитающих сегодня. В значительной мере это стало возможным благодаря специалистам, работающим в российских заповедниках. Путин заявил, что объединяя усилия правительств для охраны этих «великолепных больших кошек» и обширных мест их обитания, «мы говорим, что человеческая цивилизация может устойчиво развиваться только на принципах ответственного отношения к природе, к нашему общему дому».

Голосование за природоохранного президента?

Как расценивать российского премьер-министра, который сейчас настаивает на том, что он «любит природу»? И что думать о российском президенте, который заставляет свое правительство делать то, что просят ведущие российские экологи, называет пожары, произошедшие в России летом 2010 года «тревожным сигналом» и говорит мировым лидерам, что они должны «более энергично противостоять глобальному изменению климата»? Почему российские лидеры начали прислушиваться к экологам и экологично звучать?

Баннер на Москва-реке, 20 мая 2010 (Подгородный)

Наиболее интересный анализ я услышал летом 2010 года от Алексея Киселева, специалиста по проблемам загрязнения, которого я встретил в офисе Гринписа в Санкт Петербурге. Он только закончил измерения, проводившиеся в течение месяца в трех культовых реках – Волге, Неве и Москве – на предмет наличия опасных химикатов. При этом он восхищался лимонно-желтым баннером, который команда Гринписа натянула в мае над мостом через Москва-реку у Кремля. Баннер гласил на русском и на английском: «Премьер Путин! Запретите сброс ядов в наши реки!». Опять одетые в ярко оранжевые костюмы, молодые гринписовцы смогли уйти от ареста, в этот раз сплавляясь на надувных лодках по Москве-реке.

Это напоминает мне о недавних поручениях президента Медведева, нацеленных на улучшение системы охраны природы, ответственным за исполнение которых он назначил Путина. По предположению Киселева, Медведев выпустил первый предвыборный залп на Путина: Ты это сломал. Теперь прими ответственность за попытку это урегулировать.

В то время как многие русские интересуются, смогут ли они стать в 2012 году свидетелями первых в их истории резко конкурентных выборов, противопоставляющих Путина Медведеву, Киселев предполагает курс, о котором я никогда не слышал. Возможно, каждый из нынешних российских лидеров, осознавая растущее движение в защиту окружающей среды среди избирателей, будет готовить предвыборную кампанию, с целью доказать, что он станет президентом, который лучше всего защитит российскую величественную, но последнее время притесняемую природу. В любом случае, экологическое видение «нашего общего дома» недавно обрело нового оратора на самом верху правительства, управляющего восьмой частью обитаемой поверхности земли. Российские лидеры могут почувствовать – в тысячах своих граждан, которые маршируют в защиту парков, митингуют за Байкал или спасаются от бушующих лесных пожаров – начало общего экологического пробуждения.

Это напоминает мне о недавних поручениях президента Медведева, нацеленных на улучшение системы охраны природы, ответственным за исполнение которых он назначил Путина. По предположению Киселева, Медведев выпустил первый предвыборный залп на Путина: Ты это сломал. Теперь прими ответственность за попытку это урегулировать.

В то время как многие русские интересуются, смогут ли они стать в 2012 году свидетелями первых в их истории резко конкурентных выборов, противопоставляющих Путина Медведеву, Киселев предполагает курс, о котором я никогда не слышал. Возможно, каждый из нынешних российских лидеров, осознавая растущее движение в защиту окружающей среды среди избирателей, будет готовить предвыборную кампанию, с целью доказать, что он станет президентом, который лучше всего защитит российскую величественную, но последнее время притесняемую природу. В любом случае, экологическое видение «нашего общего дома» недавно обрело нового оратора на самом верху правительства, управляющего восьмой частью обитаемой поверхности земли. Российские лидеры могут почувствовать – в тысячах своих граждан, которые маршируют в защиту парков, митингуют за Байкал или спасаются от бушующих лесных пожаров – начало общего экологического пробуждения.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фред Стриби (Fred Strebeigh), ведущий лектор на факультете Лесного хозяйства и охраны окружающей среды Йельского университета. Его статьи были напечатаны в Atlantic Monthly, Audubon, New Republic, Russian Life, Sierra, Smithsonian, the New York Times Magazine, а также в книгах Национального Географического Общества. Он благодарен возможности еще раз публиковать фотографии Игоря Шпиленка, чьи работы собраны на сайте <http://www.shpilenok.ru/> и ежедневно пополняются на сайте <http://shpilenok.livejournal.com/>. По мнению Фреда, фотографии Игоря Шпиленка становятся так же важны для российских заповедников, как и фотографии Ансела Адамса для Йосемитского национального парка и для всего запада Северной Америки.

Фред также благодарит Игоря Подгородного, молодого российского фотографа и геолога, чьи фотографии здесь дают представление о его важной работе, с которой можно ознакомиться на сайте <http://igorpodgorny.livejournal.com/>.

Перевод текста – Елена Николаева.

[Первоначальная версия этой статьи более короткая, опубликована в EnvironmentYale,Осень 2010, страницы 2-9; 28, доступна в интернете по адресу <http://environment.yale.edu/magazine/fall2010/defending-russian-wilderness/>. Данная публикация онлайн содержит дополнительные сведения. Фотографии © Игорь Шпиленок].

Английская версия (English version)

Русский природа, связанные статьи (Russian nature, related articles)

Вернуться к началу страницы (Return to top of page)

Фред Стриби (Fred Strebeigh), ведущий лектор на факультете Лесного хозяйства и охраны окружающей среды Йельского университета. Его статьи были напечатаны в Atlantic Monthly, Audubon, New Republic, Russian Life, Sierra, Smithsonian, the New York Times Magazine, а также в книгах Национального Географического Общества. Он благодарен возможности еще раз публиковать фотографии Игоря Шпиленка, чьи работы собраны на сайте <http://www.shpilenok.ru/> и ежедневно пополняются на сайте <http://shpilenok.livejournal.com/>. По мнению Фреда, фотографии Игоря Шпиленка становятся так же важны для российских заповедников, как и фотографии Ансела Адамса для Йосемитского национального парка и для всего запада Северной Америки.

Фред также благодарит Игоря Подгородного, молодого российского фотографа и геолога, чьи фотографии здесь дают представление о его важной работе, с которой можно ознакомиться на сайте <http://igorpodgorny.livejournal.com/>.

Перевод текста – Елена Николаева.

[Первоначальная версия этой статьи более короткая, опубликована в EnvironmentYale,Осень 2010, страницы 2-9; 28, доступна в интернете по адресу <http://environment.yale.edu/magazine/fall2010/defending-russian-wilderness/>. Данная публикация онлайн содержит дополнительные сведения. Фотографии © Игорь Шпиленок].

Английская версия (English version)

Русский природа, связанные статьи (Russian nature, related articles)

Вернуться к началу страницы (Return to top of page)