Там, где правит природа

В обширных, плохо финансируемых российских заповедниках можно

встретить бурых медведей, дикий мёд и редкую доброту.

Английская версия (English version)

by Fred Strebeigh (Фред Стриби)

Zapovedniki (Russian Nature Reserves) article, combining two articles,

by Fred Strebeigh (Фред Стриби), in Sierra and Russian Life -- in Russian

(Фотография Игорь Шпиленок (Igor Shpilenok) & Laura Williams www.shpilenok.ru)

Zapovedniki (Russian Nature Reserves) article, combining two articles,

by Fred Strebeigh (Фред Стриби), in Sierra and Russian Life -- in Russian

(Фотография Игорь Шпиленок (Igor Shpilenok) & Laura Williams www.shpilenok.ru)

сибирские журавли , Окском заповеднике (Фото Фред Стриби)

Западная Россия. Через болотистую поляну, поросшую высокой травой, с шумом движется закутанная в белый хлопчатобумажный плащ фигура, взмахивая им как крыльями. За ней следуют два желтовато-коричневых птенца. Это сибирские журавли – самые редкие птицы на Земле. Десять недель от роду, более чем три фута высотой, птенцы упорно следуют за развевающимся призрачным костюмом, по цвету и размеру напоминающим взрослую цаплю, и своими крылышками пытаются повторить взмахи этой фигуры. Она вдруг подпрыгивает, рывком срывается с места, бежит через чавкающее болото, перепрыгивает через упавший ствол дерева и приземляется. Птенцы повторяют всё это вслед за ней.

Однако они не приземляются: два птенца взлетают. Они парят под сенью тёмных дубов, вдоль белых берёз, над жёлтыми водными лилиями. Но в конце поляны они всё-таки шлепаются на землю и снова следуют за своим «инструктором», 21-летней студенткой Татьяной Жучковой. Девушка вся забрызгана грязью, потна от напряжения, искусана москитами, но, как и любой родитель, очень горда. Татьяна растила этих птенцов с тех пор как они вылупились из яиц. Она учила их есть рыбную кашицу, а затем дикую землянику и водомерок. Если птенцам Татьяны и другим шести удастся выжить в этом заповеднике в дебрях западной и центральной Сибири, куда их выпустят в конце лета, они смогут значительно увеличить численность сибирских журавлей, ещё остающихся в тех местах – их сегодня, быть может, менее дюжины. (Единственная существенная популяция этого вида, 3000 птиц в восточной Сибири, во многом зависит от неблагоприятных заболоченных земель в соседнем Китае.)

Татьяной Жучковой (Фото Игорь Шпиленок)

До переселения эти птенцы будут жить с Татьяной в отдаленном Окском заповеднике, основанном в 1935 году для сохранения исчезающих видов. Вместе с другими студентами она работает почти безвозмездно и спит на тесном чердаке над загоном для птенцов. Доступная здесь лишь лучшим студентам работа исследователя приносит им 300 долларов в год, что в России значительно ниже прожиточного минимума. Низкий заработок не волнует Татьяну. Она называет себя «патриотом», «энтузиастом», а не современным, гонящимся за деньгами русским капиталистом. «После нескольких лет работы с журавлями,- говорит Татьяна, - я не могу теперь представить жизнь без них».

Как и многие идеалистичные российские натуралисты до неё, Татьяна приехала работать в самой большой в мире системе российских научных заповедников. Люди за пределами России обычно не знают, что в стране под «строгие заповедники», закрытые для всех, кроме исследователей, отведено больше земель, чем где-либо еще в мире. Сто заповедников России занимают около 83 миллионов акров, что равняется всей площади национальных парков Америки – с той лишь разницей, что эти территории охраняются строже.

В столь пагубное для природы столетие, отмеченное выбросами токсичных веществ, радиоактивными инцидентами и отравленными землями, российские натуралисты – часто наперекор тоталитарному правительству - пытались спасти заповедники подобные тому, где сейчас работает Татьяна. Защита заповедников России – одно из самых героических, хотя и малоизвестных дел, направленных на сохранение природы в двадцатом веке.

Создание национальных резервов для защиты природных ресурсов началось в России ещё при Петре I в начале XVIII века, когда по приказу царя большие участки леса были отведены под заповедники. Однако к 1890 году российские натуралисты стали придерживаться нового взгляда на эту проблему. Зная, что Соединенные Штаты смотрели на национальные парки как на «территории для приятного времяпрепровождения» публики (согласно нашему Йеллоустонскому акту от 1872 года), русские вместо этого прежде всего старались сохранить природу. Охрана нетронутых земель для них была сродни тому, что по-английски зовется commandment, а по-русски - заповедь.

Как сказал в 1908 году один из основателей российского движения в защиту природы, в пределах системы заповедников «природа должна быть оставлена в покое». На вопрос о том, выгодно ли это будет человечеству, он отвечал: «Да - потому как мы увидим, что тогда произойдет». С момента создания первого заповедника в 1916 году доступ к этим землям имели учёные и натуралисты, изучающие природу. Те, кто разводил исчезающие виды животных и те, кто помогал защищать их от браконьеров, также могли ступать на заповедные территории. Но для большинства людей правила заповедников гласили: в эти дикие земли путь вам закрыт.

В 1919 году, на втором году советской власти, Владимир Ленин, любитель пешего туризма, осознал, что кое-где охотники практически довели некоторые виды диких животных до истребления, и подписал законы, создавшие систему многочисленных заповедников. Их площадь росла в течение трех последующих десятилетий, достигнув в итоге 31 миллиона акров. Формально неприкосновенные, они в конечном итоге пали жертвой советских планов экономического роста, и в 1951 году Иосиф Сталин, автор «Великого плана преобразования природы», сократил эту площадь до 4 миллионов акров. И хотя в результате десятилетней борьбы российским биологам удалось довести их площадь до 15 миллионов, пришедший к власти Никита Хрущёв сократил их снова. Однако на смену урезателям заповедников постепенно пришли менее репрессивные лидеры, и к 1991 году, когда систему возглавил Всеволод Степаницкий, площадь заповедных земель опять увеличилась.

увеличилась.

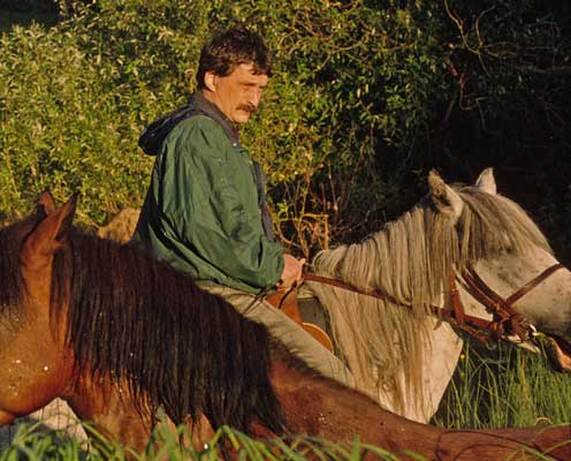

Всеволод Степаницкий, Bryansky Les (Стриби)

Одним туманным утром мы с ним, бывшим начальником, едем на лошадях через маленький лесной заповедник неподалёку от украинской границы. Верхом на коне этот человек с жёсткими усами и широкой улыбкой напоминает мне молодого Тедди Рузвельта. Ещё в 1970-е годы он с группой студентов московского университета много ездил по разным заповедникам для борьбы с браконьерством, застав однажды за незаконным отстрелом уток заместителя министра финансов Советского Союза. (Цена их идеализма была высока: несколько студентов, работавших в этих отрядах в шестидесятые годы, были убиты.) Позже он продолжал работать в заповедниках, участвовал в основании национальной группы по охране природы и в 1989 году стал помощником одного из только что избранных «зелёных» российских законодателей. В 32 года он встал во главе всех заповедников России.

Вскоре Советский Союз распался. Экономика России ушла в глубокий кризис. Взлетела инфляция, снизилось финансирование, и в бюджет заповедников стало поступать лишь 5% от денег, которые когда-то были в их распоряжении. Полагаясь на свой опыт студента и исследователя, директор Степаницкий решил сделать ставку на идеалистов и отпущенные ему скудные средства пустил на зарплату: $300 в год - смотрителю, $460 - научному исследователю, $870 - генеральному директору. Назначая эти мизерные зарплаты, он руководствовался следующим: когда человек нуждается в пище, он выращивает картофель. Когда он нуждается в жилье, он находит топор. А когда ему нужна форменная одежда, радиостанции или компьютеры, он учится договариваться со Всемирным Фондом Защиты Природы. Десять лет спустя эта философия остается в силе. Путешествуя по России с фотографами Игорем Шпиленоком и Лаурой Вильямс, я хотел изучить положение в заповедниках страны и то, насколько они могут выжить в условиях борьбы возвышенных идеалов со всё возрастающей бедностью.

Вскоре Советский Союз распался. Экономика России ушла в глубокий кризис. Взлетела инфляция, снизилось финансирование, и в бюджет заповедников стало поступать лишь 5% от денег, которые когда-то были в их распоряжении. Полагаясь на свой опыт студента и исследователя, директор Степаницкий решил сделать ставку на идеалистов и отпущенные ему скудные средства пустил на зарплату: $300 в год - смотрителю, $460 - научному исследователю, $870 - генеральному директору. Назначая эти мизерные зарплаты, он руководствовался следующим: когда человек нуждается в пище, он выращивает картофель. Когда он нуждается в жилье, он находит топор. А когда ему нужна форменная одежда, радиостанции или компьютеры, он учится договариваться со Всемирным Фондом Защиты Природы. Десять лет спустя эта философия остается в силе. Путешествуя по России с фотографами Игорем Шпиленоком и Лаурой Вильямс, я хотел изучить положение в заповедниках страны и то, насколько они могут выжить в условиях борьбы возвышенных идеалов со всё возрастающей бедностью.

Альхам Изаноманов (Стриби)

После нескольких дней вместе с Татьяной и ее журавлями наш маршрут лежит в 650-ти милях на восток, где в заповеднике Шулган-Таш на южном Урале начинается Азия. Этот заповедник был создан в 1958 году для спасения диких Бурзянских медоносных пчёл и их гористой среды обитания, напоминающую Голубой хребет Аппалачей. Там нас встречают Альхам Изаноманов и Фидрат Юмагужин, башкирские потомки кочевников, которые в течение многих столетий ухаживали за так называемыми «пчелиными деревьями».

Во время утренней прогулки в лесу Альхам останавливается около одной из самых больших сосен, готовясь взобраться на огромный, в два обхвата, голый её ствол. Он привязывает топор к поясу, заполняет дымарь тлеющей древесиной для усмирения пчёл и берёт с собой выдолбленную липовую колоду для мёда – эти инструменты пчеловода здесь в ходу уже 1400 лет. Вокруг необъятного ствола он обматывает сплетённую из воловьей кожи верёвку и начинает подъем. Он охватывает верёвкой верх ствола, задирает ногу в поисках опоры, бросает верёвку выше, чтобы дотянуться до более высокой точки, и только в тридцати футах от земли добирается до пчёл.

Пока Альхам вытаскивает сочащиеся медом пчелиные соты из прямоугольной полости в дереве, Фидрат объясняет, как эта сосна стала улеем. Это дерево выросло из семени около 1700 года. Сто лет спустя башкирский пасечник вырезал метку на стволе, тем самым указывая на принадлежность этого «пчелиного дерева» его семье. Он срезал верхушку сорокафутовой сосны, накрыл её корой березы или плоским камнем и расчистил место вокруг неё, чтобы дать ей больше солнца. Прикрытое сверху и хорошо освещённое дерево росло не в высоту, а в толщину.

В 1860-ых годах внук пасечника поднялся на уже выросшую и подготовленную сосну и вырезал топором на высоте 30 футов полость, в которой поселились дикие пчёлы, построив там свои соты. В течение столетий этот башкирский метод добычи мёда в сосновых лесах процветал и разрастался. У Сталина, однако, были другие планы относительно этого региона. Проводя коллективизацию, советское правительство выселило башкирских пасечников с Урала, и предки Фидрата были сосланы в Сибирь для работы на рудниках. Поскольку старые леса были помехой создаваемым сельскохозяйственным угодьям, бурзянские медоносные пчёлы лишились как искусственных, так и естественных убежищ и оказались на пути к вымиранию.

Сталин умер первым - в 1953 году. Область, которая зовётся теперь Шулган-Таш, оставили в покое несколько лет спустя. Дожившие до этих времён пчеловоды получили новое звание «смотрителя-пасечника» и вернулись к семейным традициям, стремясь сохранить эти дикие земли в гармонии с человеческой культурой. Альхам видит в этом много положительного: «Работа с пчелами, лазание по деревьям - всё это успокаивает человека». Конечно, пчелы поселяются не на всех деревьях. Но они прилетают, заключает он, «когда вы вкладываете душу в подготовку их жилища».

Во время утренней прогулки в лесу Альхам останавливается около одной из самых больших сосен, готовясь взобраться на огромный, в два обхвата, голый её ствол. Он привязывает топор к поясу, заполняет дымарь тлеющей древесиной для усмирения пчёл и берёт с собой выдолбленную липовую колоду для мёда – эти инструменты пчеловода здесь в ходу уже 1400 лет. Вокруг необъятного ствола он обматывает сплетённую из воловьей кожи верёвку и начинает подъем. Он охватывает верёвкой верх ствола, задирает ногу в поисках опоры, бросает верёвку выше, чтобы дотянуться до более высокой точки, и только в тридцати футах от земли добирается до пчёл.

Пока Альхам вытаскивает сочащиеся медом пчелиные соты из прямоугольной полости в дереве, Фидрат объясняет, как эта сосна стала улеем. Это дерево выросло из семени около 1700 года. Сто лет спустя башкирский пасечник вырезал метку на стволе, тем самым указывая на принадлежность этого «пчелиного дерева» его семье. Он срезал верхушку сорокафутовой сосны, накрыл её корой березы или плоским камнем и расчистил место вокруг неё, чтобы дать ей больше солнца. Прикрытое сверху и хорошо освещённое дерево росло не в высоту, а в толщину.

В 1860-ых годах внук пасечника поднялся на уже выросшую и подготовленную сосну и вырезал топором на высоте 30 футов полость, в которой поселились дикие пчёлы, построив там свои соты. В течение столетий этот башкирский метод добычи мёда в сосновых лесах процветал и разрастался. У Сталина, однако, были другие планы относительно этого региона. Проводя коллективизацию, советское правительство выселило башкирских пасечников с Урала, и предки Фидрата были сосланы в Сибирь для работы на рудниках. Поскольку старые леса были помехой создаваемым сельскохозяйственным угодьям, бурзянские медоносные пчёлы лишились как искусственных, так и естественных убежищ и оказались на пути к вымиранию.

Сталин умер первым - в 1953 году. Область, которая зовётся теперь Шулган-Таш, оставили в покое несколько лет спустя. Дожившие до этих времён пчеловоды получили новое звание «смотрителя-пасечника» и вернулись к семейным традициям, стремясь сохранить эти дикие земли в гармонии с человеческой культурой. Альхам видит в этом много положительного: «Работа с пчелами, лазание по деревьям - всё это успокаивает человека». Конечно, пчелы поселяются не на всех деревьях. Но они прилетают, заключает он, «когда вы вкладываете душу в подготовку их жилища».

Тамару Макашову (Шпиленок)

В полутора тысячах миль на восток, к северу от Монголии, мы встречаем Тамару Макашову, с давних пор работающую главным смотрителем Саяно-Шушенского заповедника, по площади превосходящего штат Род-Айленд. На ржавом сторожевом катере мы рассекаем воды Енисея, одной из самых великих рек России, начинающую здесь свой 2,500-мильный путь к Северному Ледовитому океану. Над нами нависают сланцевые каньоны, когда-то прорезанные ревущей рекой. Но сейчас Енисей спокоен: построенная в 1970-х годах ниже по течению плотина самой мощной гидроэлектростанции в России усмирила некогда бурную, пенящуюся реку.

Водохранилище, как объясняет Татьяна, принесло новую угрозу - лодки с охотниками, которые раньше не отваживались добираться сюда через речные пороги. За южной границей заповедника лежит республика Тува, сухая земля яков и верблюдов, которых пасут полукочевые пастухи. Среди любимых блюд тувинцев - сибирский лось и сибирский каменный козёл, один из крупнейших в своем роде.

Тамара работает здесь с самого создания заповедника в 1976 году, защищая его природу, которая вдруг оказалась под угрозой. Но, несмотря на все её усилия, тувинские браконьеры все же сюда прокрадываются. Недалеко от лагеря, созданного для изучения снежного барса, четверо ее молодых смотрителей несколько лет тому назад бесследно исчезли во время патрулирования территории, а их седла были найдены захороненными.

Водохранилище, как объясняет Татьяна, принесло новую угрозу - лодки с охотниками, которые раньше не отваживались добираться сюда через речные пороги. За южной границей заповедника лежит республика Тува, сухая земля яков и верблюдов, которых пасут полукочевые пастухи. Среди любимых блюд тувинцев - сибирский лось и сибирский каменный козёл, один из крупнейших в своем роде.

Тамара работает здесь с самого создания заповедника в 1976 году, защищая его природу, которая вдруг оказалась под угрозой. Но, несмотря на все её усилия, тувинские браконьеры все же сюда прокрадываются. Недалеко от лагеря, созданного для изучения снежного барса, четверо ее молодых смотрителей несколько лет тому назад бесследно исчезли во время патрулирования территории, а их седла были найдены захороненными.

Саяно-Шушенского заповедника (Шпиленок)

Из уважения к тувинским традициям (помимо охоты) работники заповедника вынуждены были пойти на компромиссы и разрешили весенние паломничества, когда тувинцы разбивают палатки, поклоняются Будде и в течение нескольких недель проводят лечебный ритуал в отдаленных уголках заповедника.

Сложнее обстояло дело с проблемами финансирования, после того как в 1991 году российское правительство значительно сократило бюджет заповедника. Тамара и ее смотрители лишились почти всего транспорта, кроме лошадей. Для того, чтобы содержать лодки, смотрителям приходилось ловить рыбу в реках и обменивать ее на запасные части. Для привлечения денег от иностранцев руководство предложило организовать охотничьи экскурсии.

Смотрители теперь совмещают свою основную работу с работой гида (но только в свободные дни и на территории вне заповедника). В 1998 году смотрители сопровождали охотников из Австрии, Канады, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Испании и Соединенных Штатов в поездках, во время которых было убито 10 медведей, 15 лосей и 24 козлов. Чистый доход заповедника от этой охоты превысил $21,000 - приблизительно столько же, сколько ежегодное финансирование от российского правительства. Теперь Тамара ещё вынуждена объяснить тувинцам, почему смотрители, нанятые, чтобы запрещать местным жителям охоту в заповеднике, разрешают иностранцам охотиться вне него. «Мы не гордимся этим,- говорит Тамара,- мы бы хотели, чтобы нам не этого делать не приходилось».

Сложнее обстояло дело с проблемами финансирования, после того как в 1991 году российское правительство значительно сократило бюджет заповедника. Тамара и ее смотрители лишились почти всего транспорта, кроме лошадей. Для того, чтобы содержать лодки, смотрителям приходилось ловить рыбу в реках и обменивать ее на запасные части. Для привлечения денег от иностранцев руководство предложило организовать охотничьи экскурсии.

Смотрители теперь совмещают свою основную работу с работой гида (но только в свободные дни и на территории вне заповедника). В 1998 году смотрители сопровождали охотников из Австрии, Канады, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Испании и Соединенных Штатов в поездках, во время которых было убито 10 медведей, 15 лосей и 24 козлов. Чистый доход заповедника от этой охоты превысил $21,000 - приблизительно столько же, сколько ежегодное финансирование от российского правительства. Теперь Тамара ещё вынуждена объяснить тувинцам, почему смотрители, нанятые, чтобы запрещать местным жителям охоту в заповеднике, разрешают иностранцам охотиться вне него. «Мы не гордимся этим,- говорит Тамара,- мы бы хотели, чтобы нам не этого делать не приходилось».

Байкал, Байкало-Ленского заповедника (Шпиленок)

Ещё 800 миль к востоку от Енисея по извилистым рекам и берёзовым лесам мы пробирались к озеру Байкал - самому старому, большому и глубокому пресноводному озеру в мире. Три национальных парка и три заповедника вдоль его берегов (включая старейший в России Баргузинский заповедник) покрывают территорию, в шесть раз превышающую площадь национального парка Великий Каньон в США. На милю вверх от берегов Байкала поднимаются горы, похожие на те, что окаймляют каньон над рекой Колорадо. На милю вниз от берега озера уходит впадина протяжённостью в 400 миль, вместившая в себя пятую часть запасов мировой пресной воды. Под дном озера вертикально расположены ещё четыре мили ила, нанесённого сотнями притоков в течение 16 миллионов лет. В то время как другие озера заполнялись илом и исчезали, Байкал выжил, увеличился в ширину и глубину там, где Азия раскалывается по тектоническим швам, и приютил сотни эндемических видов животных.

Обширные заповедные области защищают как редких животных (баргузинский соболь, байкальский тюлень), так и имеющихся в изобилии (бурый медведь, северный олень). Они также стали домом для одного из самых известных и уважаемых экологов Байкала, Семёна Устинова. Ему уже за шестьдесят, и его первые исследовательские работы начались более сорока лет назад в горах Баргузинского заповедника, созданного в 1916 году выше на восточном берегу Байкала, и находились всего в нескольких десятках миль от деревни, где он вырос в семье староверов - набожных христиан, сосланных в Сибирь в 1700-х годах.

Обширные заповедные области защищают как редких животных (баргузинский соболь, байкальский тюлень), так и имеющихся в изобилии (бурый медведь, северный олень). Они также стали домом для одного из самых известных и уважаемых экологов Байкала, Семёна Устинова. Ему уже за шестьдесят, и его первые исследовательские работы начались более сорока лет назад в горах Баргузинского заповедника, созданного в 1916 году выше на восточном берегу Байкала, и находились всего в нескольких десятках миль от деревни, где он вырос в семье староверов - набожных христиан, сосланных в Сибирь в 1700-х годах.

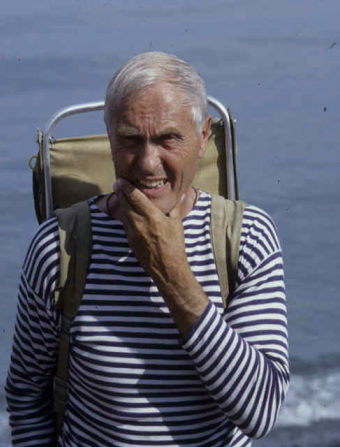

Семён Устинов (Шпиленок)

Сразу же после приезда сюда Семён и его коллеги столкнулись с первым советским планом, собиравшимся потревожить байкальскую экосистему. Для увеличения производства электричества на дамбе вниз по течению советские инженеры предложили углубить исток Байкала на семьдесят пять футов, что вызвало бы понижение всей поверхности озера. Добиться этого они собирались, взорвав тридцать килотонн взрывчатых веществ - больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. В 1958 году, несмотря на непредсказуемые политические последствия, Семён и его коллеги выступили против этого плана и привлекли на свою сторону многих учёных и общественных деятелей. Так удалось им одержать одну из первых побед в битве за Байкал.

Мы с Семёном поднимаемся в горы Байкало-Ленского заповедника по следам медведя и северного оленя. За неделю до нашего прибытия один учёный покинул эти медвежьи владения с ободранным до костей лицом, после чего исследователям запретили передвигаться без вооружённых винтовкой смотрителей. Но для Семёна как директора этого заповедника делают исключение, и мы отправляемся вместе с ним. Он безоружен. «Когда посетители идут со мной,- говорит он,- они находятся только под защитой бога».

Семён скромничает. В 66 лет мускулы его крепки, реакция быстра, а телосложение – как у медведя. Могучие его руки увенчаны массивными, подобными кувалде кулаками. Как писал Валентин Распутин, Семён – «сибиряк, на котором природа не экономила».

Во время нашего пути по высокогорьям Байкала Семён подчёркивает, что ему, так же как и другим, этот заповедник подарил свободу. Приехав сюда впервые, он ожидал приказов. Вместо этого директор предложил ему выбор: Семён мог изучать соболей, для охраны которых и был создан заповедник. Он мог наблюдать за птицами. Он мог следить за хищниками и копытными. Он выбрал последнее, решив изучать лосей, мускусных оленей, медведей и многих других животных..

Семён оставался в заповеднике месяцами, часто без палатки или спального мешка, кутаясь и лёжа ночью около костра, когда температура опускалась ниже –45. После возвращения он записывал свои наблюдения, которые позже печатались во множестве популярных журналов, газет, книг и в Хронике Природы (сборнике исследований, хранящемся в каждом заповеднике). Всё это создавало большие возможности для познания и изучения природы северной Евразии. Решив не экономить на Семёне Устинове, сибирская природа получила максимальную прибыль.

Мы с Семёном поднимаемся в горы Байкало-Ленского заповедника по следам медведя и северного оленя. За неделю до нашего прибытия один учёный покинул эти медвежьи владения с ободранным до костей лицом, после чего исследователям запретили передвигаться без вооружённых винтовкой смотрителей. Но для Семёна как директора этого заповедника делают исключение, и мы отправляемся вместе с ним. Он безоружен. «Когда посетители идут со мной,- говорит он,- они находятся только под защитой бога».

Семён скромничает. В 66 лет мускулы его крепки, реакция быстра, а телосложение – как у медведя. Могучие его руки увенчаны массивными, подобными кувалде кулаками. Как писал Валентин Распутин, Семён – «сибиряк, на котором природа не экономила».

Во время нашего пути по высокогорьям Байкала Семён подчёркивает, что ему, так же как и другим, этот заповедник подарил свободу. Приехав сюда впервые, он ожидал приказов. Вместо этого директор предложил ему выбор: Семён мог изучать соболей, для охраны которых и был создан заповедник. Он мог наблюдать за птицами. Он мог следить за хищниками и копытными. Он выбрал последнее, решив изучать лосей, мускусных оленей, медведей и многих других животных..

Семён оставался в заповеднике месяцами, часто без палатки или спального мешка, кутаясь и лёжа ночью около костра, когда температура опускалась ниже –45. После возвращения он записывал свои наблюдения, которые позже печатались во множестве популярных журналов, газет, книг и в Хронике Природы (сборнике исследований, хранящемся в каждом заповеднике). Всё это создавало большие возможности для познания и изучения природы северной Евразии. Решив не экономить на Семёне Устинове, сибирская природа получила максимальную прибыль.

Владимир Андронов and Римма Андронова (Стриби)

На 5000-ой миле нашего сухопутного путешествия мы достигли Хинганского заповедника, основанного в 1963 году и посвящённого защите японских журавлей, самых больших в мире летающих птиц, даже более редких, чем сибирские птенцы, которых мы видели с Татьяной в заболоченных землях на границе с Китаем. Мы достигли центра заповедника на рассвете - не самое удачное время. Римма Андронова, заведующая Хинганским центром по адаптации журавлей, к этому времени не спала уже в течение двух ночей.

В клинике, освещенной лампочкой без абажура, она убаюкивала японского журавля в два фута высотой и всего несколько недель от роду. Он родился с деформированной лапкой. Хирург из близлежащей больницы восстановил лапу титановым стержнем. Когда мы вошли, желтовато-коричневый с розовым оттенком журавль слабо пискнул. Римма, чье изящное лицо было серым от усталости, попросила нас удалиться. «Моя смена закончится,- сказала она,- когда птенец поправится».

Чтобы избавить и пациента, и медсестру от надоедливых посетителей, муж Риммы, директор заповедника, повел нас в поход. Он провёз нас несколько миль, и дальше мы поплыли на лодке. Поперек озера-старицы возле реки Амур, на границе с Китаем, он устроил нас на ночь в хижине. На следующее утро к нам приехала Римма. Лицо её было мертвенно бледным. Хотя лапка маленького журавля и зажила, птенец, не смог справиться с болью и напряжением. Заповеднику не по силам было заплатить за необходимую анестезию. Журавлик умер в её руках на рассвете.

Надеясь поднять ей дух, её муж повёл нас по солнечному берегу озера к центру адаптации для молодых японских и даурских журавлей. Они толпились вокруг Риммы, ели из её рук, и пока один танцевал с ней, хлопая крыльями, её бледность постепенно сменилась румянцем. Здесь, на дальневосточном миграционном маршруте для журавлей многих разновидностей, она вырастила птенцов, готовых к отлёту с дикими птицами.

В клинике, освещенной лампочкой без абажура, она убаюкивала японского журавля в два фута высотой и всего несколько недель от роду. Он родился с деформированной лапкой. Хирург из близлежащей больницы восстановил лапу титановым стержнем. Когда мы вошли, желтовато-коричневый с розовым оттенком журавль слабо пискнул. Римма, чье изящное лицо было серым от усталости, попросила нас удалиться. «Моя смена закончится,- сказала она,- когда птенец поправится».

Чтобы избавить и пациента, и медсестру от надоедливых посетителей, муж Риммы, директор заповедника, повел нас в поход. Он провёз нас несколько миль, и дальше мы поплыли на лодке. Поперек озера-старицы возле реки Амур, на границе с Китаем, он устроил нас на ночь в хижине. На следующее утро к нам приехала Римма. Лицо её было мертвенно бледным. Хотя лапка маленького журавля и зажила, птенец, не смог справиться с болью и напряжением. Заповеднику не по силам было заплатить за необходимую анестезию. Журавлик умер в её руках на рассвете.

Надеясь поднять ей дух, её муж повёл нас по солнечному берегу озера к центру адаптации для молодых японских и даурских журавлей. Они толпились вокруг Риммы, ели из её рук, и пока один танцевал с ней, хлопая крыльями, её бледность постепенно сменилась румянцем. Здесь, на дальневосточном миграционном маршруте для журавлей многих разновидностей, она вырастила птенцов, готовых к отлёту с дикими птицами.

Римма Андронова (Шпиленок)

Хинганский центр работал по системе, отличной от той, которую мы наблюдали с птенцами Татьяны, объяснила Римма. Поскольку Римма находит, что некоторые из ее птенцов привязываются к человеку, она не надевает костюм, подобный журавлю. Она и ее муж думают, что если молодые птицы будут видеть людей, то смогут потом смириться с умеренными вторжением человека в среду их обитания. (Пока мы сидели за беседой, доверчивые восьминедельные журавли продолжали ухватывать мои ручки и развязывать мои шнурки.) В любом случае, каждый год Римма видит, что её юные журавли следуют зову природы и размножаются. Наблюдения со спутника подтверждают, что молодые журавли с Хингана улетают с другими журавлями в Китай, Корею и Японию.

Но теория Риммы допускает исключения, и одно такое «исключение» стояло над ней, пока она сидела и разговаривала. Двухлетний даурский журавль, казалось, был готов выклевать мои глаза. Она погладила его изогнутую шею. Римма предупредила, что он мог бы напасть на меня или даже на её мужа. «Этот журавль,- объяснила она,- любит меня».

Так и должно быть, подумал я. Он сделал хороший выбор. Такой же сделали более молодые журавли, которые, похлопывая крыльями, шли за Татьяной по мере того, как она обучала их. Такой же выбор сделал и лось, который пасся в снегу около Семёна, пока он делал записи для несравненной Хроники Природы. Наблюдая этот эпизод «любви» журавля к Римме, я почувствовал, что в последние дни я был очевидцем трансконтинентального романа. Пережив столетие преступной безответственности, заповедники России стали символом общечеловеческого желания познавать и любить природу. Наряду с богатой флорой и фауной, заповедники служат кровом редким людям - как их директор понимал в свои 32 года, только такими людьми и могли быть спасены заповедные земли.

Но он никогда не был уверен, что такие идеалисты будут существовать всегда, будут спать в пальто, торговать рыбой для ремонта лодки, и (в еще одном центре размножения заповедника) забирать сено у своих коров, чтобы накормить голодающих бизонов. «Система не может существовать,- сказал он при нашей последней беседе,- на одном только энтузиазме. Мы не знаем, как долго это продлится.»

Временами, энтузиазм также не может заменить наличные деньги. Ночное дежурство Риммы не спасёт, когда нехватка анестезии убивает в её руках одну из самых редких птиц в мире. Проводники Тамары не могут ответить на негодование местных жителей по поводу того, что её смотрители водят иностранных охотников, отбирая добычу у голодных тувинцев.

Директор продолжал убеждать меня, что деньги отнюдь не главное. На прощание Степаницкий снова повторил: «Для работы главное не деньги, а энтузиазм» Я, кивая, соглашался и думал, что 5000 пройденных нами миль принесли нам встречи с неизлечимыми энтузиастами, которые даже самой скромной помощи могли бы найти хорошее применение.

Но теория Риммы допускает исключения, и одно такое «исключение» стояло над ней, пока она сидела и разговаривала. Двухлетний даурский журавль, казалось, был готов выклевать мои глаза. Она погладила его изогнутую шею. Римма предупредила, что он мог бы напасть на меня или даже на её мужа. «Этот журавль,- объяснила она,- любит меня».

Так и должно быть, подумал я. Он сделал хороший выбор. Такой же сделали более молодые журавли, которые, похлопывая крыльями, шли за Татьяной по мере того, как она обучала их. Такой же выбор сделал и лось, который пасся в снегу около Семёна, пока он делал записи для несравненной Хроники Природы. Наблюдая этот эпизод «любви» журавля к Римме, я почувствовал, что в последние дни я был очевидцем трансконтинентального романа. Пережив столетие преступной безответственности, заповедники России стали символом общечеловеческого желания познавать и любить природу. Наряду с богатой флорой и фауной, заповедники служат кровом редким людям - как их директор понимал в свои 32 года, только такими людьми и могли быть спасены заповедные земли.

Но он никогда не был уверен, что такие идеалисты будут существовать всегда, будут спать в пальто, торговать рыбой для ремонта лодки, и (в еще одном центре размножения заповедника) забирать сено у своих коров, чтобы накормить голодающих бизонов. «Система не может существовать,- сказал он при нашей последней беседе,- на одном только энтузиазме. Мы не знаем, как долго это продлится.»

Временами, энтузиазм также не может заменить наличные деньги. Ночное дежурство Риммы не спасёт, когда нехватка анестезии убивает в её руках одну из самых редких птиц в мире. Проводники Тамары не могут ответить на негодование местных жителей по поводу того, что её смотрители водят иностранных охотников, отбирая добычу у голодных тувинцев.

Директор продолжал убеждать меня, что деньги отнюдь не главное. На прощание Степаницкий снова повторил: «Для работы главное не деньги, а энтузиазм» Я, кивая, соглашался и думал, что 5000 пройденных нами миль принесли нам встречи с неизлечимыми энтузиастами, которые даже самой скромной помощи могли бы найти хорошее применение.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фред Стриби преподает английский язык в школе исследования окружающей среды Йельского университета.

(Article translated from English to Russian by Ekaterina Nadibaidze, June 2007.)

Английская версия (English version)

Русский природа, связанные статьи (Russian nature, related articles)

К началу страницы (top of page)

Text copyright 2002 Fred Strebeigh and Sierra magazine (published in Sierra, March-April 2002),

and available online at: www.sierraclub.org/sierra/200203/russia.asp.

Фред Стриби преподает английский язык в школе исследования окружающей среды Йельского университета.

(Article translated from English to Russian by Ekaterina Nadibaidze, June 2007.)

Английская версия (English version)

Русский природа, связанные статьи (Russian nature, related articles)

К началу страницы (top of page)

Text copyright 2002 Fred Strebeigh and Sierra magazine (published in Sierra, March-April 2002),

and available online at: www.sierraclub.org/sierra/200203/russia.asp.

Igor Shpilenok & Laura Williams work in Kamchatka and travel throughout Russia chronicling Russian nature and culture. They edit the Wild Russia web site, www.wild-russia.org, and edit the photo web site www.shpilenok.ru, both of which contain many of their photos from Russian nature reserves. They have contributed to Smithsonian, International Wildlife, and other magazines. They can be reached by email at: Laura Williams & Igor Shpilenok, [email protected] .

--------------------------------------------------------------------------------

Fred Strebeigh teaches writing at the Yale School of Forestry & Environmental Studies and has written for publications including American Heritage, Atlantic Monthly, Audubon, New Republic, Reader's Digest, Smithsonian, and the New York Times Magazine. He can be reached by email at: [email protected].

Английская

версия (English version)

Русский природа, связанные статьи (Russian nature, related articles)

К началу страницы (top of page)

Fred Strebeigh teaches writing at the Yale School of Forestry & Environmental Studies and has written for publications including American Heritage, Atlantic Monthly, Audubon, New Republic, Reader's Digest, Smithsonian, and the New York Times Magazine. He can be reached by email at: [email protected].

Английская

версия (English version)

Русский природа, связанные статьи (Russian nature, related articles)

К началу страницы (top of page)